Про недописанный хвост второго дня.

А мы вспомнили, где ночевали в конце второго дня! На турбазе близ Курая, вот.

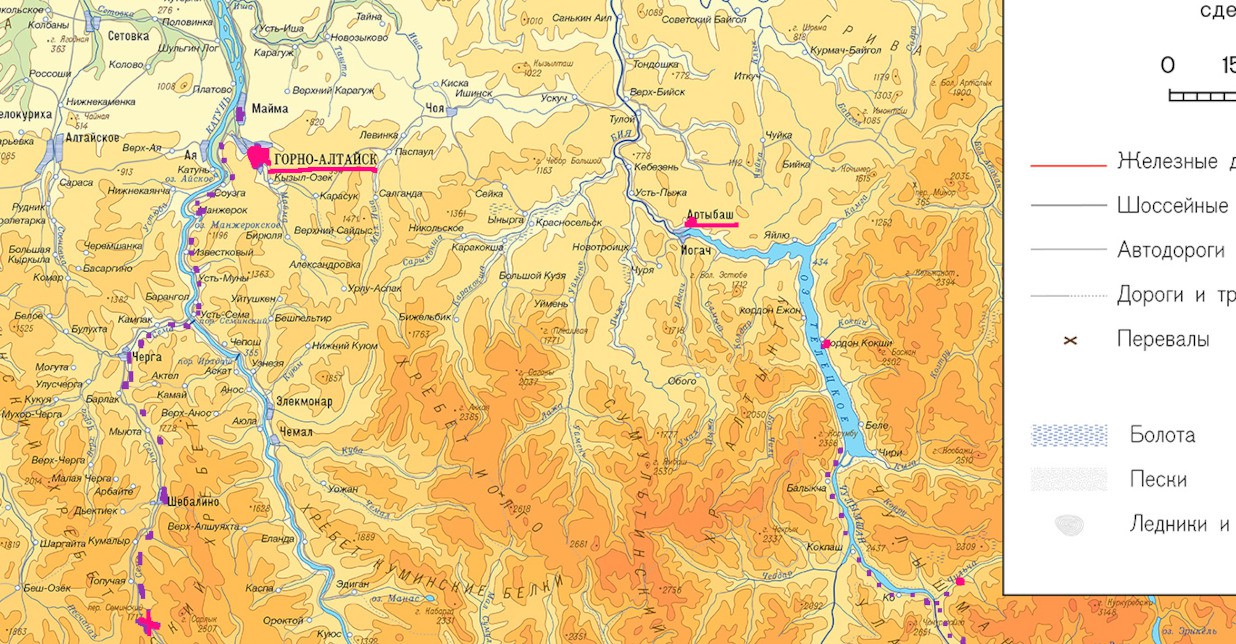

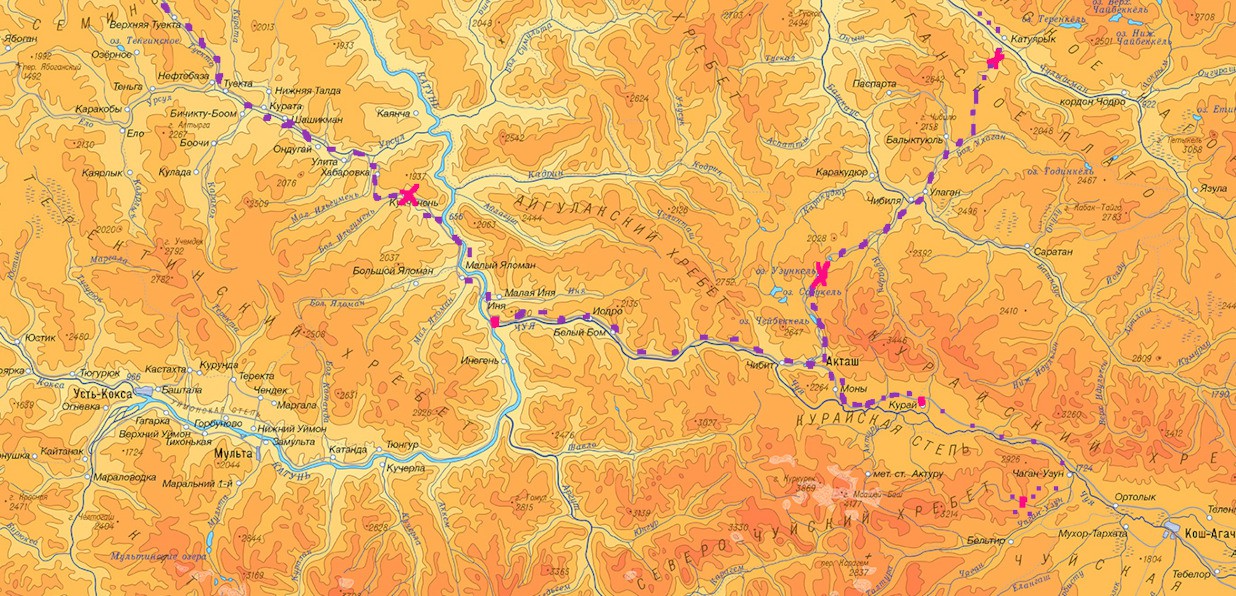

То есть за первый и второй день мы проехали, получается, по Чуйскому тракту от его начала и до Курая, по долинам четырёх рек: Катуни, Семы, Туекты, опять Катуни и Чуи.

Карту повторим, для удобства:

смотреть раз смотреть два

смотреть два

После Пещеры Духов, ближе к Акташу, у дороги стоят два памятника - водителям, возившим грузы по Чуйскому тракту в годы Великой Отечественной (на наклонной балке, изображающей крутой подъём по горной дороге, закреплены две машины, "Форд" и "АМО"), и местным жителям (парень, стоящий с лопатой, и сидящая рядом девушка с курительной трубкой и сосудом с водой, оба алтайцы, в национальной одежде). В метре от них, огороженные камешками, чтоб не затоптали туристы, цвели два белых невзрачных цветочка необычной формы. Руководительница сказала, что это - эдельвейсы.

А чуть выше памятников хорошо сохранилась старая тропа, довольно широкая, со стороны обрыва укреплённая сложенными стенкой камнями. Она пролегала выше по склону, чем современная дорога, периодически уходила в сторону, терялась, потом снова становилась различимой. Это были остатки старинного Чуйского тракта, по которому когда-то ходили купцы и возили на животных вьюки с товарами.

читать дальшеК вечеру выехали в Курайскую степь - широкую горную долину, покрытую редкой невысокой травой. "Курай" в переводе "сухой": там дождей мало. Как объяснила руковод, из-за расположенного на юге долины Северо-Чуйского хребта, задерживающего у себя дождевые облака. Там высокие горы, снежники, ледники. Там место паломничества туристов на Актру ("Белое Жилище", алтайск.) - известный альпинистский лагерь. Пока мы два дня там были, Северо-Чуйские горы почти постоянно скрывались в облаках: то вершины, то наоборот... Выходишь утром, видишь на горизонте низкие тучи над степью, а глаза повыше поднимешь - так прямо над обычными длинными полосами облаков встают тёмно-синие горы, будто мираж какой, парящий в воздухе. Сколько мы были, те горы всегда были тёмно-синими, почти чёрными, с контрастно-белыми языками ледников. Мрачноватое и грозное зрелище. Подножие сплошной шубой укрывал лес, добавляя тёмных оттенков. Там, по словам, места уже совершенно дикие, и полно дикого хищного зверья вроде медведей и рысей, туда местные жители охотиться ходят. А вот Курайский хребет, тянувшийся по северной стороне долины, выглядел очень таким... бархатистым и ласковым, как плюшевый мишка. Ярким и радостным в лучах проглядывавшего солнца. Его горы невысокие, с юга безлесные и покрыты той же самой низкорослой травкой, придававшей ему оливково-золотистый цвет, мягкость и плюшевость складок. Он очень похож этим на хакасские горы.

Турбаза располагалась неподалёку от населённого пункта (село селом) и поразила Таквааша своей высокой цивилизацией: там не просто были интернет и водопровод, там в каждом (!) отдельно стоящем туристическом домике на три-четыре койки были оборудованы санузлы совершенно городского типа, с унитазом и душевой кабинкой! О_о Ну это помимо традиционного для такой местности набора удобств в виде баньки и дощатого сортира неподалёку. Офигеть. Ну и готовить там можно было в специальных беседках-костровых (топливо покупалось на складе турбазы, ибо в окрестностях из дров водятся в основном кизяки), а можно на оборудованной газовой плитой и водопроводом кухне. Ну логично, если делаешь заработок на туристах, а это в основном городские люди, то приходится обеспечивать привычные им условия.

Сортир, к слову сказать, примечательный, мы с него проржались.)) Снаружи это типовое строение на два посадочных места, причём слева нарисован значок "мэ", справа - "жо", а дверь одна и посередине. Внутри это единственное помещение с "очком" на каждой половине (вот прямо представляешь, как два человека сидят, как птички, и смотрят друг на друга), причём на левой, "мужской" стороне оно обычной конструкции "дырка в полу", а справа с надстройкой в виде толчка с сиденьем. Приятно видеть, как тут женщин уважают.))))

Ужин традиционно уже завершился лимончеллой, пивом и режущими наши уши громкими голосами, и мы, тоже традиционно, слились в "свой" домик, поваляться в одиночестве и подорисовывать набросанное днём. Думали сделать в дневнике вторую запись, да дайрики в тот вечер накрылись в очередной раз, было обидно. Устали за день от впечатлений так, что высунуться наружу порисовать ночные горы не было ни малейшего желания. Тем более что тучи гарантировали отсутствие звёзд, да и срубило нас спать что-то около десяти вечера.

Третий день.

Третий день был "расколбасный": нужно было дать роздых нашим водителям от вчерашнего автопробега на полмаршрута. Поэтому нас свозили поутру на Марс и на старинное место торговли купцов, с которого открывалась Чуйская степь с видом "совсем как в Монголии" (к границе с которой мы приблизились тогда на 70 км, максимально близкое расстояние), после обеда свозили посмотреть на меандры - множество изгибистых рукавов, на которые разливается Чуя в Курайской степи, - и потом было на базе несколько часов свободного времени до ужина. Которым Таквааш догадайтесь, как воспользовалась.)))))

С утра, в общем, поехали на Марс.

Алтайский Марс - это не планета, понятное дело, и даже не участок Красной Пустыни (хе-хе), как мы нарисовали в своём воображении, а такое необычное место, получившееся из-за размыва весенними водами горных склонов, сложенных из красных осадочных пород. Их даже три Марса - первый, второй и третий. Ещё есть Луна, но она, мол, не такая интересная, просто жёлтая, и на неё нас не возили.

Словом, заехали в посёлок - в нём живут в основном алтайцы, среди обычных сельских домов встречалось много деревянных аилов и необычного вида бревенчатых срубов без крыши. То есть крыша там была, плоская земляная, с дороги не видно, и казалось, что дом полуразрушен. А нет, это так алтайцы свои дома раньше строили. Там часть группы со второй, менее вездеходной, машины пересела к местному водителю на "буханку", поскольку горную дорогу не всякий автомобиль возьмёт, и бодро стартанула. Наш водитель, трогаясь с места, заметил - мол, хана, сейчас он им сделает "волосы назад". Дескать, алтайцы носятся на своих УАЗиках по горам так, что волосы назад, глаза вот такие как сумасшедшие, а потом жалуются, что рессоры сезона не выдерживают.

Дорога и правда была... ну, не федеральная трасса, простая грунтовка. Местность там каменистая, с редкими пучками мелкой травы, и дорога соответственная, вверх-вниз-вбок, прыг-скок по склонам.

Марс первый мы проехали мимо: он небольшой, как краской мазнули по склону горы. А вот Марс второй оказался гигантской промоиной длиной на несколько километров, по дну которой блестела очередная речка - приток Чуи, нежно зеленела травка и топорщилась редкая щёточка деревьев. Голые склоны этой промоины были сложены из ярких разноцветных слоёв - белый, чёрный, малиновый, охряно-жёлтый, красный, обычный для этого места бежево-коричневый... словно гигантский художник пробовал кисть. Мы отошли от места высадки чуть вдоль по краю этой, как её назвать-то, долины, что ли - и обнаружили, что "наш" склон под верхним слоем камней, пучков травы и коричневой пыли - красно-оранжевый до самого низа. Вот так.

Разумеется, ничего мы не успели зарисовать за полчаса путного. Слишком много красок, слишком складчатые склоны, всё вышло пёстрым и плоским, как цветной половик. Потом, может быть, по фотками и памяти попытаемся.

Но, блин, это было необычно и красиво.

На Марс третий путь шёл вброд через речку, и водитель сказал - он однажды перебирался, какую-то штуку при переправе потерял, и больше туда не поедет. Ну и ладно.

Место стрелки древних купцов на Чуйском тракте оказалось невысокой горкой у обочины дороги, поросшей той самой кустарниковой "туей" - это, оказывается, можжевельник! А листочки такие же, как у туи. Словом, его там росло много, и с недозрелыми синеватыми ягодами, а ещё росла эфедра с оранжево-красными ягодами, и ещё куча растений. На вершину взобрались легко, ничего "старинного" там не оказалось, просто вершина, с которой открывался вид на дорогу, реку, речной лес и горы.

После обеда на турбазе поехали уже в другую сторону, на меандры. Они были недалеко от турбазы, в Курайской степи. Чуя там разливается на несколько рукавов и изгибается, как змея, округлыми петлями в разные стороны. С небольшой горки, где мы стояли, всех этих петель видно не было полностью - так, лес растёт и вода здесь и там проблескивает. Поэтому мы прикрепили фото из интернета, где меандры видны с большей высоты:

m-files.cdnvideo.ru/lpfile/5/5/d/55de441593a4e8...

(если не открывается, то искать здесь).Потом вернулись на базу, побродили по окрестностям, зарисовали ближайшую гору, уже в сумерках - ледники Северо-Чуйского хребта (не очень удачно), и время как-то незаметно закончилось.

-

-

17.08.2023 в 23:56-

-

18.08.2023 в 09:58